長引く咳(慢性咳嗽・遷延性咳嗽)とは

長引く咳は「会話中に咳が出たり」「夜に咳で目が覚めてしまう」など生活に支障が出ることが続くため大変つらい症状です。風邪をひいた後に熱が下がったのに咳が続いたり、長引く咳のために治療を受けているにも関わらずなかなか良くならないことも珍しくありません。長引く咳は原因となる病気は種類がたくさんあり、かつ複数存在することもあるため、診断が難しくなっているためです。長引く咳を適切に診断するためには「詳しい問診」と「必要な検査」を行い、原因をつきとめることが大切です。「2週間以上咳が続く」場合には咳の原因は風邪ではないことが多く、呼吸器内科に受診するとよいでしょう。

このページでは下記の様な咳症状がある方に対し「原因」「診断方法」「治療法」に分け対処法を解説していきます。

- 熱はないのに、痰が出て咳が長引く

- 風邪が治っているのに咳が止まらない

- 治療をしているけど咳が止まらない

- 会話中に咳が出る

- 電車に乗っている時に咳が出る

- 会議中に咳が出る

- 食後に咳が出る

- 咳をしすぎてオエっとなる

- 咳ばらいが出る

- 痰がからんだ咳が出る

- かわいた咳(痰のない咳)が続いている

- 寝ている時に咳で目が覚める

- 風邪をひいた後に咳が残る

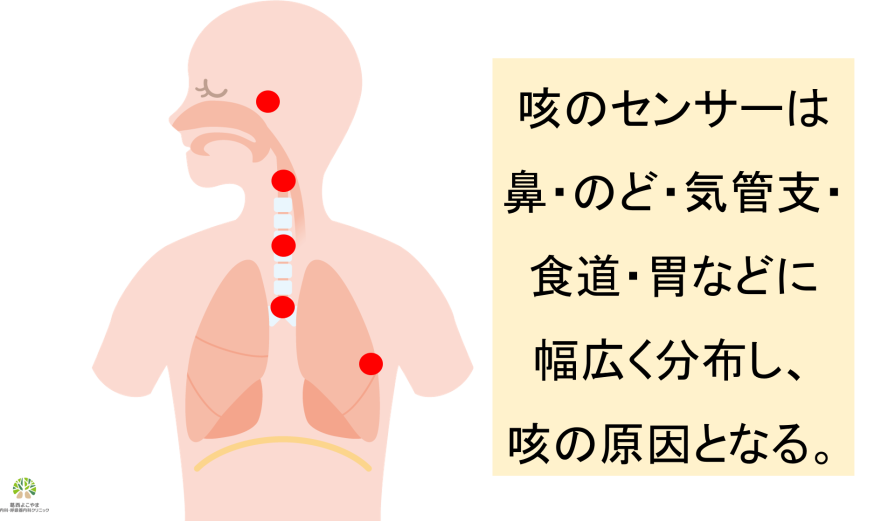

咳は様々な場所・原因で起こる

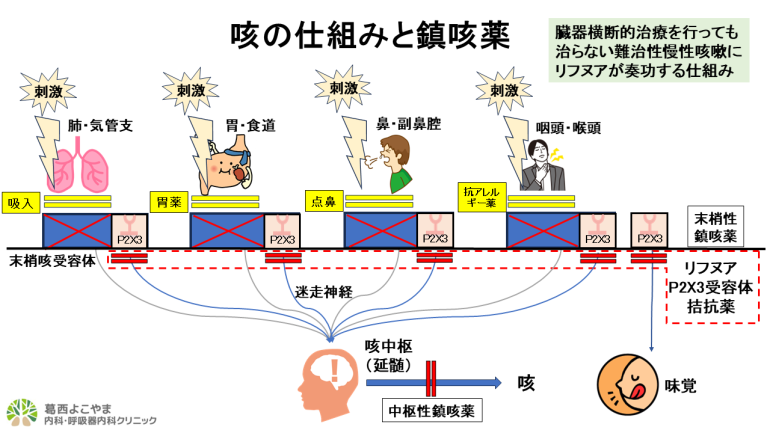

咳は何故起こるのでしょうか。咳は気管支や肺だけでなく、のど、鼻、食道など幅広い臓器に分布する咳のセンサー(末梢咳受容体)が刺激され、神経を介して、脳中枢に刺激が伝わることにより、反射的に起こります。つまり、咳は気管支だけでなく、鼻・のど・胃を含む様々な原因で起こります。また咳を意図的にこらえることを可能にしているのは、咳が大脳による制御を受けているからと言われています。ストレスなどが原因で起こる咳を心因性咳嗽と言いますが、この咳反応には大脳由来の機序も想定されています。

咳は何故起こるのでしょうか。咳は気管支や肺だけでなく、のど、鼻、食道など幅広い臓器に分布する咳のセンサー(末梢咳受容体)が刺激され、神経を介して、脳中枢に刺激が伝わることにより、反射的に起こります。つまり、咳は気管支だけでなく、鼻・のど・胃を含む様々な原因で起こります。また咳を意図的にこらえることを可能にしているのは、咳が大脳による制御を受けているからと言われています。ストレスなどが原因で起こる咳を心因性咳嗽と言いますが、この咳反応には大脳由来の機序も想定されています。

咳の原因は1つとは限らない

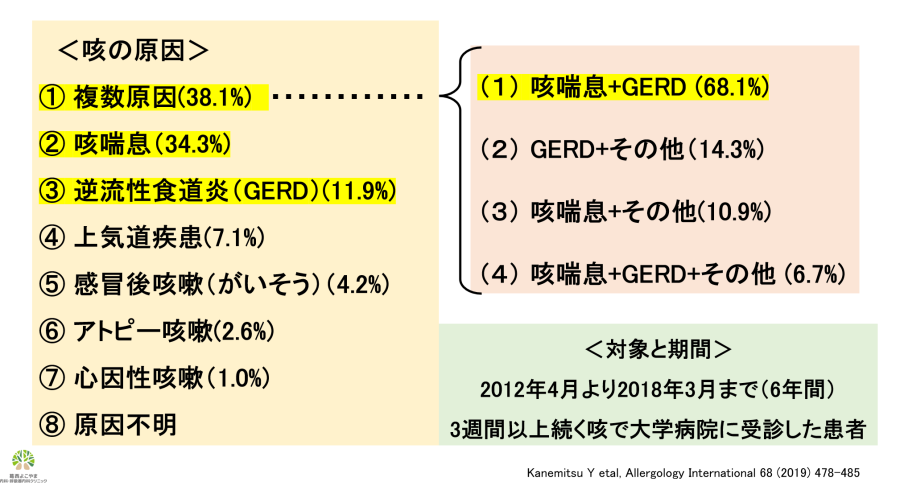

様々な場所・原因で起こる咳ですので、咳の原因は1つとは限りません。大学病院の長引く咳患者さんを対象とした研究では、咳の原因の中では「複数原因」が最多であり、中でも「咳喘息+逆流性食道炎」による咳が半数以上と最多であったと報告されています。咳の原因をしっかり突き止めて、漏れなく治療していくことが基本的に重要です。

咳を引き起こす病気はたくさんある

実は咳の原因は多岐にわたるため、初診時より適切な診断をつけることが難しいこともあります。咳の原因を判断することのポイントは「X線検査で分かる病気」と「X線検査では分からない病気」をまず区別することです。「X線検査で分かる病気」については「胸部CT」「副鼻腔CT」「喀痰検査」などによる精査を行ったり、高次医療機関での精査のために紹介します。「X線で分からない病気」については、「詳細な問診」で考えられる病気を絞り込み、「聴診」「呼気NO検査」「呼吸機能検査」などで診断をつけていきます。

X線で異常となる病気

- 副鼻腔炎(ふくびくうえん)

- 気管支拡張症

- びまん性汎細気管支炎

- 副鼻腔気管支症候群

- 肺非結核性抗酸菌症

- 肺結核

- 肺がん

- 間質性肺炎

- 過敏性肺臓炎

- 肺サルコイドーシス

X線では分からない病気

- 逆流性食道炎

- アトピー咳嗽(がいそう)

- 喉頭アレルギー

- 咳喘息(せきぜんそく)

- 喘息(ぜんそく)

- COPD

- 慢性気管支炎

- 上気道咳症候群(後鼻漏による咳)

- 心因性咳嗽(がいそう)

長引く咳の原因を特定するには?

長引く咳の原因を特定するには、まずは「詳細な問診」が大切です。問診を行うことで咳の原因となっている疾患を絞り込み、診断の裏付けや希な疾患を除外するために「適切な検査」を行います。当院で行っている問診について少しだけご紹介致します。

長引く咳の原因を特定するには、まずは「詳細な問診」が大切です。問診を行うことで咳の原因となっている疾患を絞り込み、診断の裏付けや希な疾患を除外するために「適切な検査」を行います。当院で行っている問診について少しだけご紹介致します。

長引く咳(慢性咳嗽)の問診と考えられる病気

- 咳が長引いて困ったことはありますか?

(咳喘息や喘息は繰り返し悪化していることが多い) - 過去に気管支拡張テープや吸入薬で咳が改善したことはありますか?

(気管支拡張薬で咳が改善したことは咳喘息や喘息の診断根拠となる) - 小児喘息の既往はありますか?

(成人発症の喘息や咳喘息は小児喘息を患っていた方が多い) - 過去にアレルギー検査を行ったことはありますか?

(ダニやカビなどのアレルギーがある方はアレルギーによる咳を疑う) - 埃やダニ、花粉などのアレルギーはありますか?

(咳喘息や喘息、アトピー咳嗽、アレルギー性鼻炎に伴う咳を疑う) - 今回の咳のきっかけは何ですか?(感冒が契機ですか?)

(感冒が契機の場合、感冒後咳嗽や副鼻腔炎なども考えられる) - 症状出現後から本日までの間に咳のピークは越えましたか?

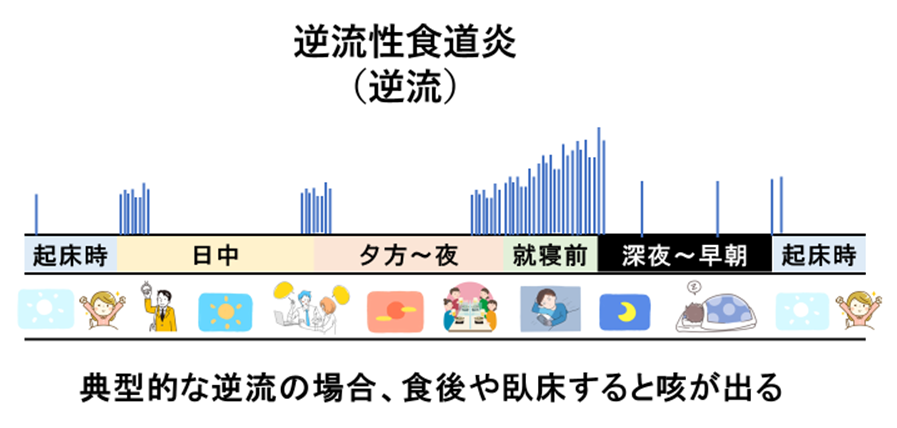

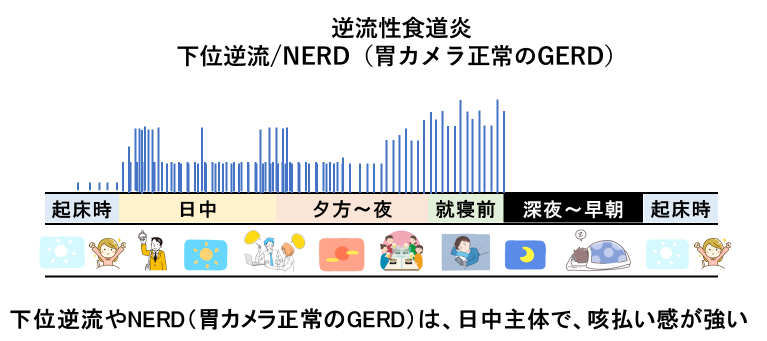

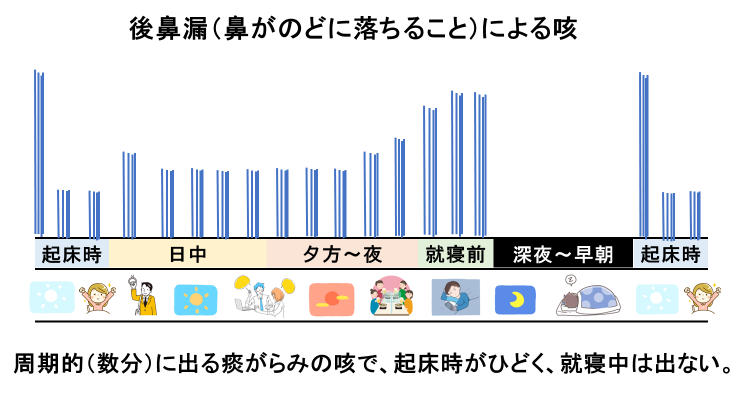

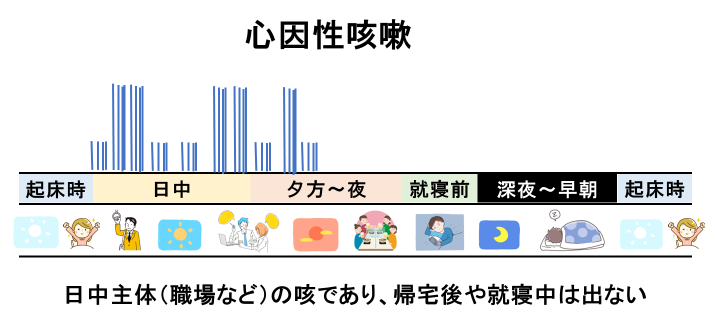

(2週間以内に咳のピークを越えている場合は感冒後咳嗽を疑う) - 咳が最も悪化する時間帯は?(起床時、日中、夕方、就寝前、就寝中、食後)

(咳の好発時間によって疑う病気が変わる) - 咳が悪化する誘因は?(食事、タバコ、電車、仕事)

(食事:逆流性食道炎, 電車/仕事:心因性咳嗽, タバコ:COPD, 喘息,咳喘息) - 咳をしすぎてオエっとなること(咳き上げ)はありますか?

(頻回に起こる場合、咳の原因として胃酸逆流が関与している可能性がある) - 胸焼け、もたれはありますか?(胃カメラの既往はありますか?)

(あれば、逆流性食道炎に関与を疑う) - のどの違和感(ムズムズ感、つまり感、痰がらみ感)はありますか?

(アトピー咳嗽, 喉頭アレルギー,逆流性食道炎,咳喘息など) - 咳払いすることはありますか?

(後鼻漏による咳嗽や逆流性食道炎など) - 鼻がのどに垂れ込む感じ(後鼻漏)はありますか?

(副鼻腔炎やアレルギー性鼻炎など) - 季節の変わり目、寒暖差、香水や線香やタバコの煙で咳は出ますか?

(気道過敏性(気道が過敏になっている):咳喘息や喘息など) - 呼吸苦はありますか?(吸えない、吐けない、動いたとき、安静時)

(喘息は気管支が狭くなり息が吐きづらくなる) - 現在または過去に喘鳴(ゼーゼー、ヒューヒュー)はありますか?

(多くは喘息やCOPDを疑うが、稀に心不全(肺水腫)や気道内異物(悪性腫瘍など) - 痰は出ますか?(あれば色や性状はどうですか?)

(膿性の痰だと感染症, 透明な痰だと喘息を疑う)

咳が出やすい時間帯

病気ごとに咳が出る時間帯に特徴があります。「就寝中にも咳が出るかどうか」「咳のピークの時間帯はいつか?(食後、寝ている間、会話中など)」を確認し、原因を特定することが出来ます。就寝中に出る咳は「肺炎」「咳喘息」「気管支喘息」、夕方から夜間にかけて悪化する咳は「アトピー咳嗽」「逆流性食道炎」、就寝前に悪化する咳は「咳喘息」「気管支喘息」「後鼻漏による咳嗽」、起床時にひどい咳は「後鼻漏による咳」「副鼻腔炎」、仕事中や会議中、電車の中など活動中に悪化する咳は「心因性咳嗽」や「逆流性食道炎」、24時間問わずに出続ける咳だと肺炎などの感染症による咳を疑います。

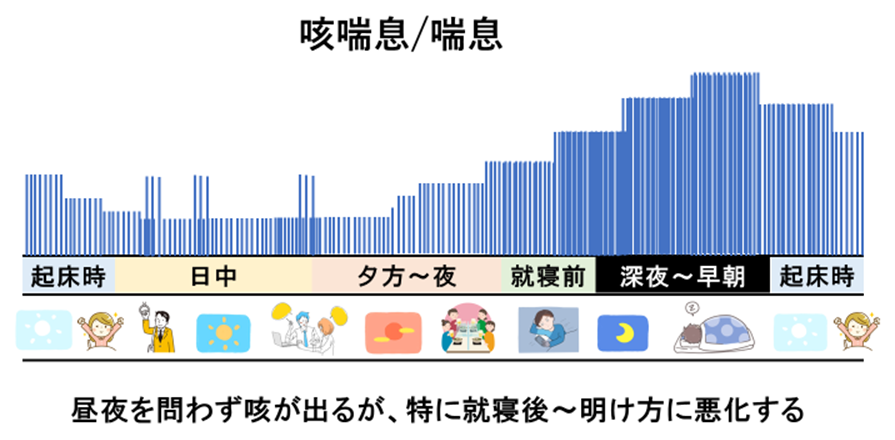

咳喘息/喘息

昼夜を問わず咳が出ますが、夜間~早朝にかけて咳のピークがある。

「咳で目が覚める」という症状は他の咳の原因にはない特徴です。

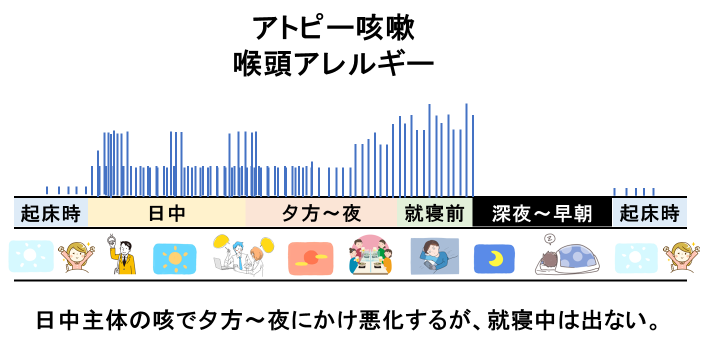

アトピー咳嗽

喉頭アレルギー

日中主体の咳で喉のイガイガを伴い夕方~夜にかけ悪化するが就寝中は出ないのが特徴です。

逆流性食道炎(高位逆流)

高位逆流による逆流性食道炎は胃酸が口まで上がってくる呑酸(どんさん)などを伴うものをいいます。食後や臥床にて胃酸が逆流し、咳が悪化することが特徴です。

逆流性食道炎(低位逆流)

低位逆流による逆流性食道炎とは、胃酸が胃の入口や食道の出口などにとどまるものをいいます。日中主体の会話中の咳や咳払い感が特徴です。

後鼻漏(鼻がのどに落ちること)による咳

数分毎に悪化する痰がらみの咳が特徴で、就寝中は出ず、起床時に悪化することが特徴です。

細菌性肺炎・気管支炎(マイコプラズマ、百日咳)

感染症に伴う咳(特に肺炎)は昼夜問わず出続けることが特徴です。

心因性咳嗽

通勤途中・会議など精神的な緊張を伴う場面で悪化し、帰宅後や就寝中は出ないことが特徴です。心因性咳嗽は多くは咳喘息や逆流性食道炎など他の疾患に併存して起こることが多く、他の疾患の治療を行っても改善しない場合に疑うことになります。

咳の原因を調べる検査

当院では咳の原因を調べる検査として下記を行っています。

-

- 胸部X線検査

肺炎や見逃してはいけない病気(肺がん、間質性肺炎)の診断 - 胸部CT検査

胸部X線で異常となった場合に、精密検査として行う(外部委託検査) - 副鼻腔X線検査

長引く咳の原因となる副鼻腔炎の診断のために行う - 肺機能検査(スパイロ)

・気管支がせまいかどうかを調べる:気管支喘息、COPD(慢性閉塞性肺疾患)

・肺活量が少ないかどうかを調べる:間質性肺炎 - 気道抵抗性試験(モストグラフ)

気管支がせまいかどうかを調べる:気管支喘息、COPD(慢性閉塞性肺疾患) - 呼気一酸化窒素(呼気NO)

気管支のアレルギー性炎症を調べる:気管支喘息や咳喘息の診断 - 血液検査

・末梢血好酸球:高値(好酸球性肺炎、好酸球性副鼻腔炎、気管支喘息など) - 喀痰検査

肺非結核性抗酸菌症、肺結核、肺炎などの診断

- 胸部X線検査

咳の分類

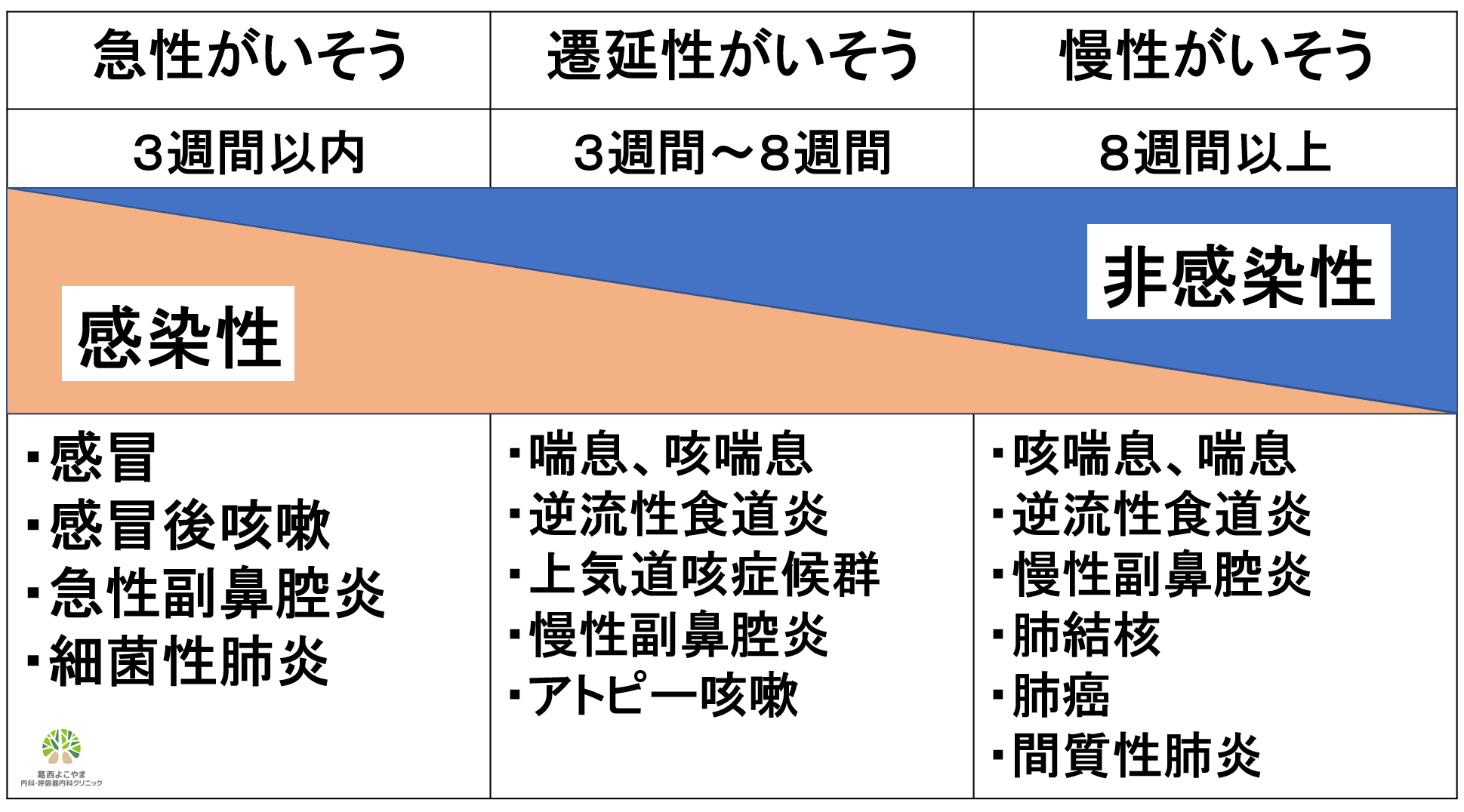

咳の持続時間と咳の性状から、原因をある程度推定することが可能です。咳の期間により「急性(~3週間以内)」「遷延性(3週~8週)」「慢性(8週以上)」、咳の性状により「乾性咳嗽(乾いた咳)」「湿性咳嗽(湿った咳)」に分類されます。

咳の性状による分類

-

乾性咳嗽(かわいた咳)

アトピー咳嗽、逆流性食道炎、間質性肺炎などによる疑う

-

湿性咳嗽(痰が出る咳)

感染症(肺炎、気管支炎)、副鼻腔炎、後鼻漏による咳を疑う

咳の期間による分類

-

急性咳嗽(がいそう)(~3週間)

感染症(感冒、肺炎、急性副鼻腔炎など)が原因で起こることが多い。

-

遷延性(せんえんせい)咳嗽(3週間~8週間)

感染症の割合が減少し、咳喘息や喘息、逆流性食道炎、副鼻腔炎、上気道咳症候群(後鼻漏による咳)、アトピー咳嗽などの割合が増加してくる。

-

慢性咳嗽(8週間~)

感染症以外の原因が多い。咳喘息や喘息、逆流性食道炎、副鼻腔炎、その他稀だが見逃してはいけない病気として間質性肺炎、肺癌、肺結核、肺非結核性抗酸菌症など。

急性咳嗽(がいそう)

考えられる病気:感冒(かぜ)、急性副鼻腔炎、細菌性肺炎

咳が出始めてから3週間以内の咳を急性咳嗽(がいそう)といいます。急性咳嗽の原因は感染(細菌やウイルス)が多く、感冒(急性気管支炎)、急性副鼻腔炎、細菌性肺炎などが考えられます。細菌感染で原因となるのは「肺炎球菌」「インフルエンザ桿菌」「モラキセラ」「マイコプラズマ」、ウイルス感染で原因となるのは「インフルエンザウイルス」「RSウイルス」「ライノウイルス」「コロナウイルス」「ヒトメタニューモウイルス」などが挙げられます。急性咳嗽は自然経過することも多く、2週間以内に咳がピークアウトするかどうかが大切です。ウイルス感染に対し抗生剤は奏功せず、将来の耐性菌のリスクとなってしまいます。当院は気道感染に対し、抗生剤が必要な疾患かどうかの見極めを行い、不必要な投与が行われないように努めています。

遷延性咳嗽(せんえんせいがいそう)

考えられる病気:感冒後咳嗽(がいそう)、喘息、咳喘息、逆流性食道炎、後鼻漏による咳嗽(上気道咳症候群)、慢性副鼻腔炎、アトピー咳嗽

咳が出始めてから3週間~8週間までの咳を遷延性(せんえんせい)咳嗽(がいそう)といいます。遷延性咳嗽の原因として急性咳嗽と比較して感染性の割合が減りますが、百日咳やマイコプラズマ、細菌性肺炎などの可能性も一部残ります。感染症以外の原因としては、慢性副鼻腔炎、咳喘息、喘息、後鼻漏による咳嗽、逆流性食道炎、アトピー咳嗽などが代表的です。また見逃してはいけない病気として稀ですが、肺がんや肺非結核性抗酸菌症などもありますので、遷延性咳嗽の方は基本的に胸部X線検査を行った方がよいでしょう。

慢性咳嗽

考えられる病気:喘息、咳喘息、逆流性食道炎、後鼻漏による咳嗽(上気道咳症候群)、慢性副鼻腔炎、アトピー咳嗽、肺結核、肺非結核性抗酸菌症、肺癌

咳が出始めてから8週間以上経過した咳を慢性咳嗽といいます。慢性咳嗽の原因としては感染症の割合は少なく、感染症以外の原因を考慮する必要があります。咳喘息、喘息、アトピー咳嗽、逆流性食道炎に加え、慢性副鼻腔炎、肺結核、肺非結核性抗酸菌症、肺がんなども鑑別に挙がります。まずは胸部X線検査を行い見逃してはいけない病気(肺がんなど)の除外を行った上で、咳の原因を調べていくことが重要です。

感染症による咳

抗生剤が奏功するのは細菌に対してであり、ウイルスには効きません。抗生剤の適切使用のためには、細菌感染をいかに適切に診断し治療できるかどうかが重要です。咳の持続時間と、膿性痰の有無、炎症反応(CRP)や胸部X線検査などを参考に診断します。稀ですが見逃してはいけない病気を疑う場合は必要に応じて胸部CTや喀痰検査などの精密検査を行います。

感染性の咳を引き起こす代表的なウイルス

- インフルエンザウイルス

- RSウイルス

- ライノウイルス

- コロナウイルス

- ヒトメタニューモウイルス

感染性の咳を引き起こす代表的な細菌

- 肺炎球菌

- インフルエンザ桿菌

- モラキセラ

- マイコプラズマ

- 百日咳

その他の感染症(稀だが見逃してはいけない病気)

- 肺非結核性抗酸菌症(肺MAC症)

- 肺結核

- 肺真菌症

- 緑膿菌感染症

肺炎

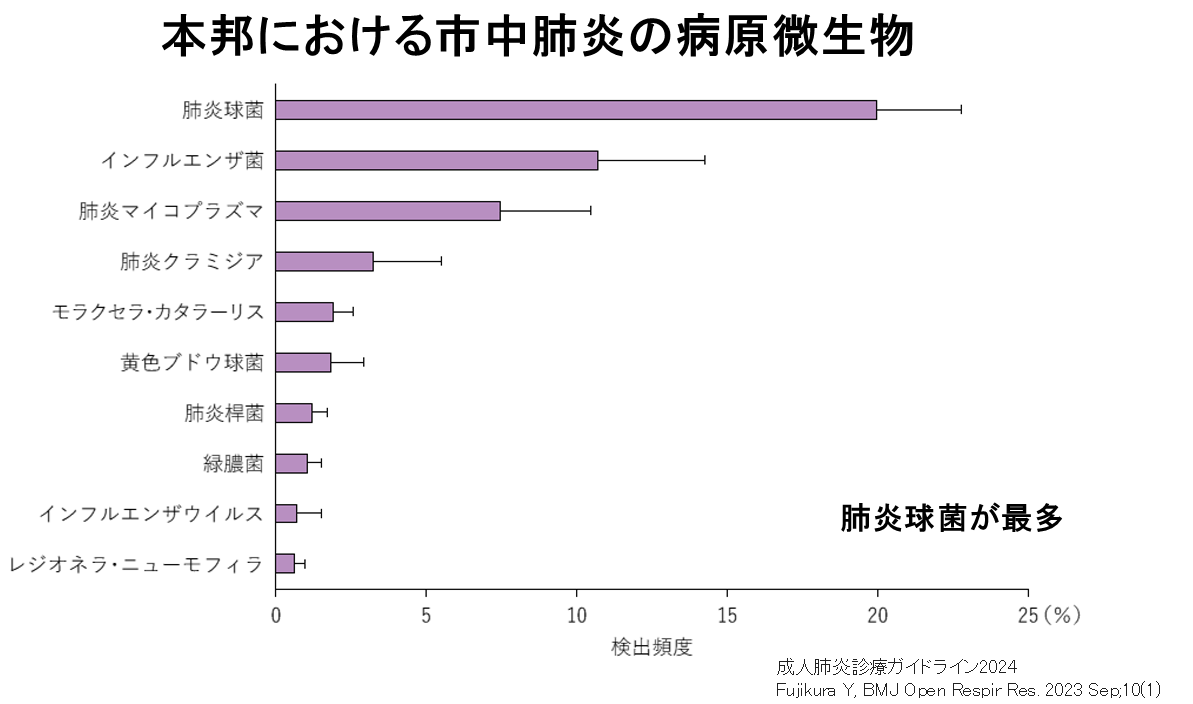

細菌性肺炎

肺炎とはウイルスや細菌などの病原体が気管支から肺に入り炎症を起こす病気です。細菌性肺炎を引き起こす原因菌としては「肺炎球菌」が最も多く、次いで「インフルエンザ桿菌」(インフルエンザウイルスとは異なる)「マイコプラズマ」の順となっています。

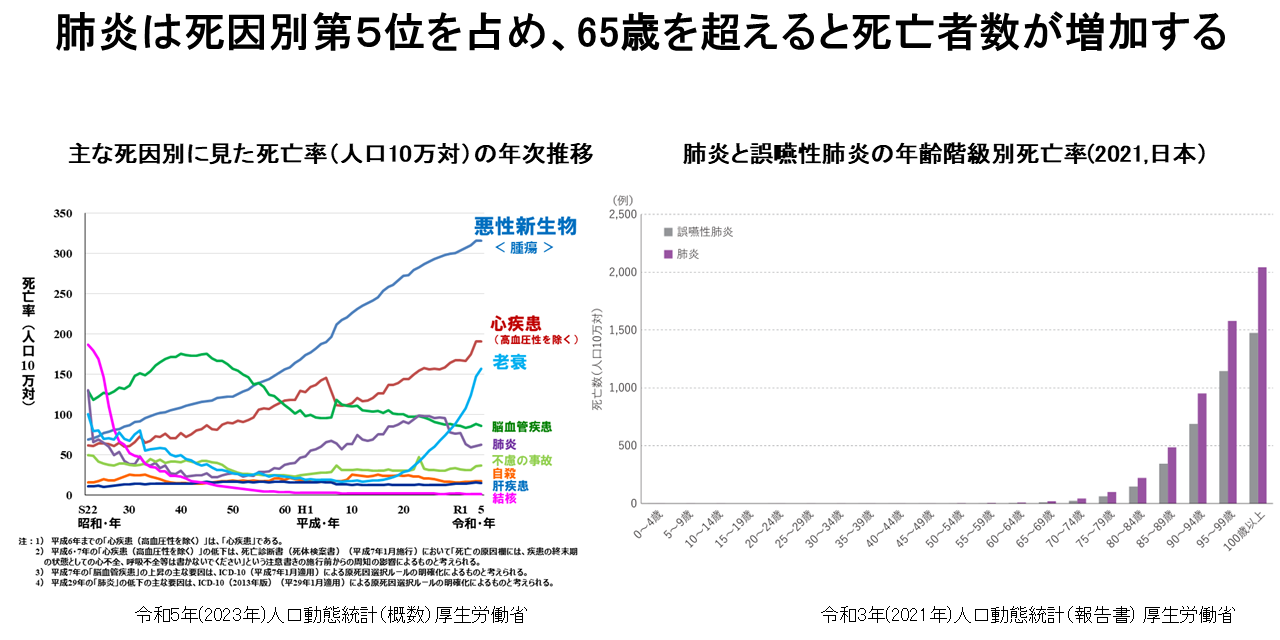

わが国における成人肺炎の患者数は年間188万人で70%が入院し、年間約74000人が病院で死亡していると推定されています。特に65歳以上から死亡率が上がってくるため、年齢が高い方は注意が必要です。「肺炎球菌ワクチン」による予防も可能なため、65歳以上の方や、基礎疾患を持っている方は接種を検討すると良いでしょう。

一般的な症状としては「発熱」「湿性咳嗽(痰が絡んだ咳)」「呼吸困難」「全身倦怠感」があり、重症化すると入院が必要となることもあります。診断は「胸部X線」や「血液検査」で行い、疑われる原因菌に合わせて抗生剤を選択し投与します。

参考:

日本感染症学会「細菌性肺炎」

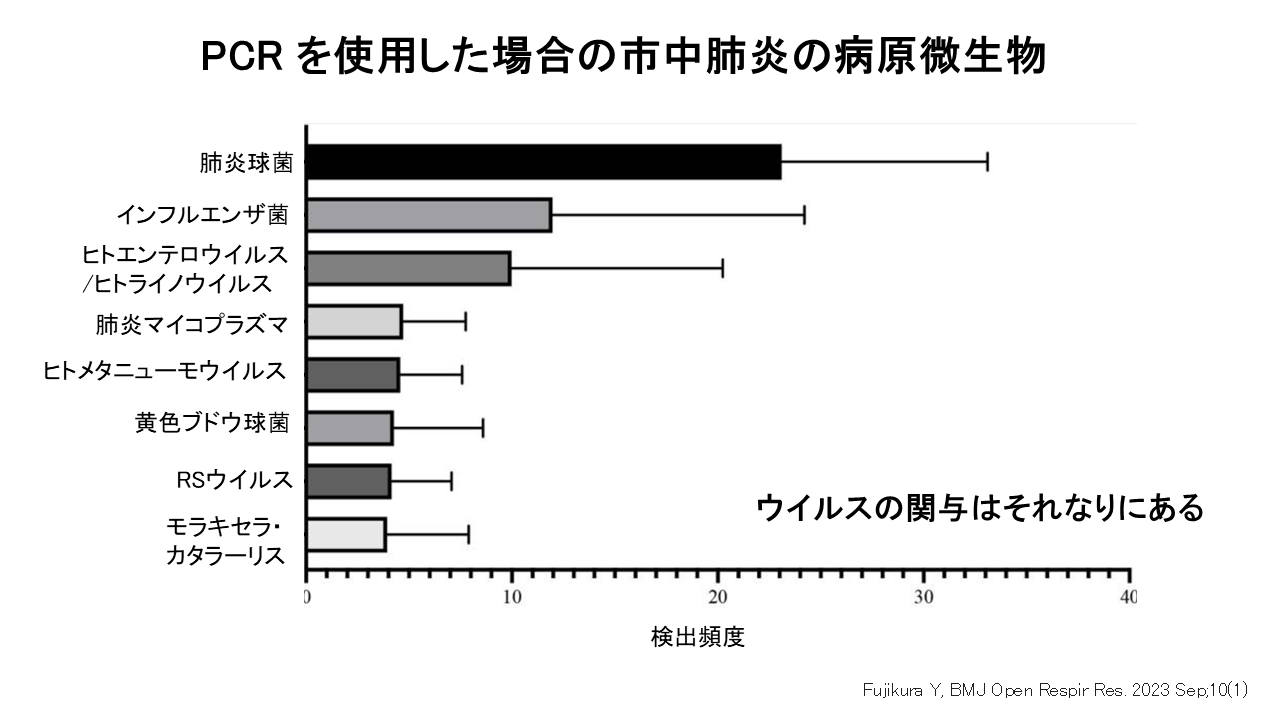

ウイルス性肺炎

市中肺炎におけるウイルスの検出頻度は24.5%~26.0%と報告されています12。また65歳以上ではインフルエンザウイルスや肺炎球菌の検出率が成人の5倍、ライノウイルスは10倍、80歳以上では、RSウイルス, パラインフルエンザウイルス, コロナウイルスの検出率は市中肺炎で最多である肺炎球菌と同等であったと報告されています2。またPCR検査を用いた報告では30%にウイルスが検出されたがそのうち82%で細菌も同時に検出されたとされています3。本邦における多施設共同の市中肺炎に関する研究ではウイルスの中ではインフルエンザウイルスが最も頻度が高く、細菌との複数菌感染が38%に認められたとされています4。ウイルス性肺炎はその発症機序からウイルス感染そのものによる肺炎(純ウイルス性肺炎)と細菌性肺炎(混合感染型肺炎と二次性細菌性肺炎)に分類されます。インフルエンザウイルスについては細菌感染を主なる肺炎発症機序としており56、純ウイルス性肺炎の頻度が低く47新型コロナウイルスによる肺炎は純ウイルス性肺炎が主体です8910。インフルエンザやコロナウイルスについては治療薬が存在しますが、RSウイルスについては治療薬がありません。重症化リスクが高い患者さん(75歳以上および60-74歳で基礎疾患がある方)では「RSウイルスワクチン」による発症予防も重要と言えるでしょう。

1.Burk M, Eur Respir Rev. 2016 Jun;25(140):178-88.

2.Jain S, N Engl J Med. 2015 Jul 30;373(5):415-27.

3.Gadsby NJ, Clin Infect Dis. 2016 Apr 1;62(7):817-823.

4.Saito A, J Infect Chemother. 2006 Apr;12(2):63-9

5.Seki M, Eur Respir J. 2004 Jul;24(1):143-9.

6.Mauad T, Am J Respir Crit Care Med. 2010 Jan 1;181(1):72-9.

7.Ishida T,J Infect Chemother. 2021 Mar;27(3):480-485.

8.Rawson TM,Clin Infect Dis. 2020 Dec 3;71(9):2459-2468.

9.Lansbury L, J Infect. 2020 Aug;81(2):266-275.

10.Langford BJ, Clin Microbiol Infect. 2020 Dec;26(12):1622-1629.

11.成人肺炎診療ガイドライン2024 メディカルレビュー社

感冒後咳嗽(かんぼうごがいそう)

なぜ風邪をひいた後は咳が出るのか?

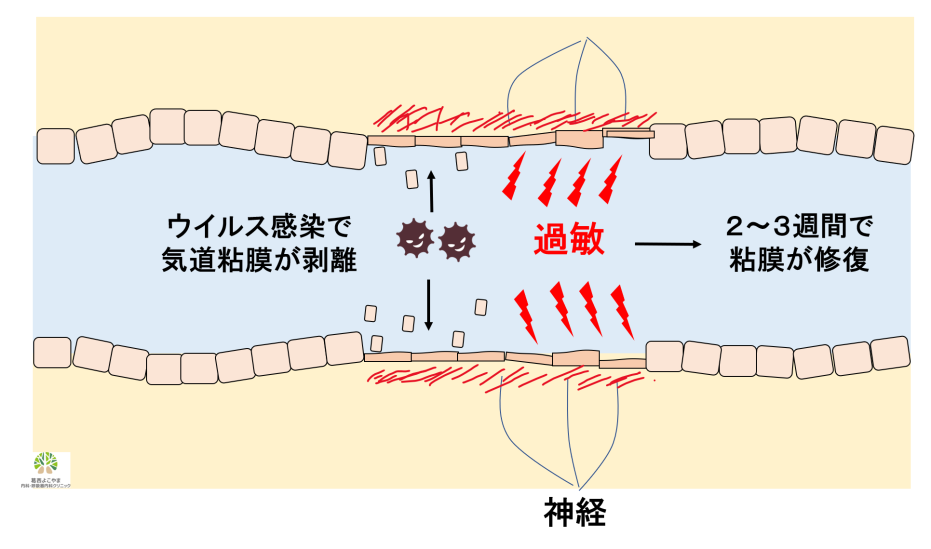

かぜ(感冒)は主にウイルス感染により気管支に感染を起こすことで咳が出ます。ウイルス感染を起こした場合、体としては外敵を排除し痰を排出させるために咳反射を起こします。つまりかぜによる咳は誰でも起こる防御的な生理反応といえます。ウイルス感染などにより気管支の粘膜が傷つくと、気管支は一時的に過敏な状態となり、気管支の粘膜が修復されるまでの間、おおよそ2~3週間は咳が出やすくなります。かぜ(感冒)をひいた後、2~3週間程度は咳が続くことがあり、これを「感染後(感冒後)咳嗽」といいます。

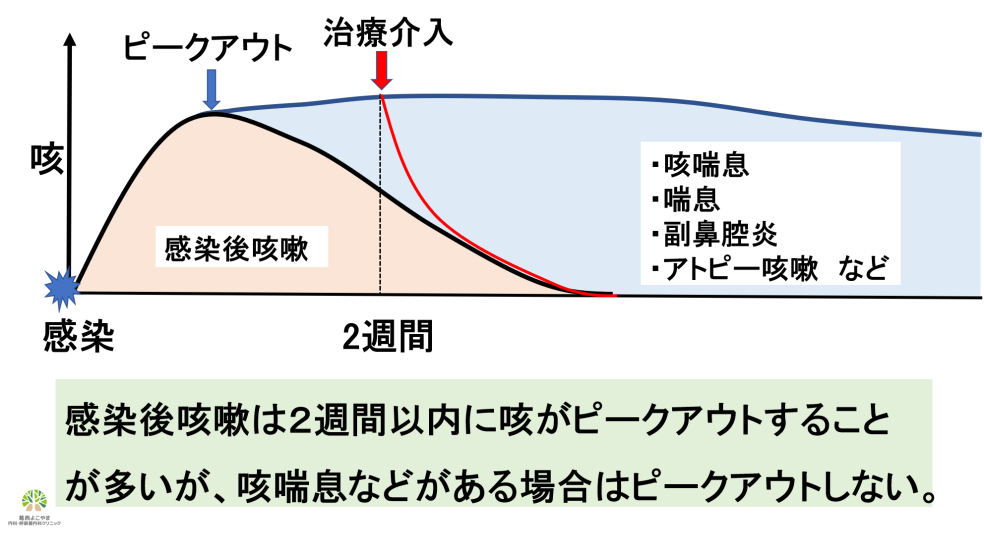

それでは喘息や咳喘息などの病気を既に持っている方が風邪をひいた場合はどうなるのでしょうか。これらの疾患では、感冒を契機に気道過敏が悪化し、咳嗽が続くことがあります。咳が出始めてから2週間以内では感冒後咳嗽なのか、咳喘息や喘息など他に咳を起こす疾患によるものなのかを区別することは難しく、病態として併存することもあります。これらの病気を診断するポイントとして、①他の病気による咳嗽を疑う所見があるか?②咳のピークが2週間以内にみられるか?③過去に喘鳴や呼吸苦、吸入による改善があるか?の3つを確認することが重要です。

気管支喘息

気管支にアレルギーによる炎症が起こることで、気管支が過敏な状態(気道過敏性の亢進)となり、何らかの刺激をきっかけに気管支が狭くなる病気です。咳や痰に加え、喘鳴(ゼーゼー、ヒューヒュー)や息切れ、呼吸苦が起こることが特徴です。深夜~早朝に悪化することが多く、夜間就寝中に咳や痰がからみ、呼吸困難のために起きることがあります。また風邪や季節の変わり目(春や秋)、寒暖差、天候の変化(台風など)をきっかけに悪化することが多く、治ったと思っても繰り返すことが病気です。症状を改善させるためには咳止めや去痰薬などの対症療法では治療効果が不十分であり、吸入薬による治療が必要となります。

咳喘息

咳喘息は喘息とは異なり喘鳴(ゼイゼイ、ヒューヒュー)を伴わず、咳が長引く病気です。咳喘息はアレルギー性の炎症により気管支が過敏(気道過敏性の亢進)となること、気管支が少しでも伸び縮みすると咳が出やすくなっていること(咳嗽反応の亢進)が原因と考えられています。喘息と同様に深夜~早朝に悪化することが多く、夜間就寝中に咳や痰がからみのために起きることがありますが、気管支はせまくないため呼吸苦や喘鳴(ゼイゼイ、ヒューヒュー)が起こることはありません。風邪や季節の変わり目(春や秋)、寒暖差、天候の変化(台風など)をきっかけに悪化することが多く、治ったと思っても繰り返すことが病気です。気管支拡張薬が咳に奏功することが診断基準となっています。喘息と同様に吸入薬(吸入ステロイド/気管支拡張薬:ICS/LABA配合剤)による治療を行います。

のどの違和感(咽喉頭異常感)を伴う咳

(アトピー咳嗽、季節性喉頭アレルギー、咽喉頭逆流症)

のどの違和感(咽喉頭異常感)を伴う咳を起こす代表疾患として「アトピー咳嗽」「季節性喉頭アレルギー」「咽喉頭逆流症」があります。これらの疾患はのどの異常感(咽喉頭異常感)や咳払い感が特徴となります。花粉症などのアレルギー歴や胃酸逆流症を疑う問診票(F-scale)などを参考に、これらの疾患が疑われる場合には抗ヒスタミン薬やPPI(プロトンポンプ阻害薬)による診断的治療を行います。

鼻が原因の咳「上気道咳症候群」

鼻がのどに垂れ込むこと(後鼻漏)が原因で起こる咳のことを「上気道咳症候群」といいます。後鼻漏による咳はのどの神経を刺激したり、後鼻漏の気管への流入による刺激が原因で起こると考えられています。またアレルギー性鼻炎や好酸球性副鼻腔炎などのアレルギー疾患は下気道(気管支)との関係が深く、鼻疾患があることで気道が過敏となることも知られています。後鼻漏は「鼻の奥に何か流れる感じ(後鼻漏感)」として自覚されることもありますが、自覚されないこともあります。多くは痰がらみの咳や咳払い感が繰り返されることが特徴で、横(臥床)になると悪化することが特徴です。後鼻漏の原因となる疾患(例えばアレルギー鼻炎や副鼻腔炎など)によって治療は異なります。

逆流性食道炎による咳

逆流性食道炎は、長引く咳の原因として欧米ではGERDが約1/3を占めると言われており、日本でも最近ではGERDによる長引く咳の患者さんが増えているという報告があります。咳は日中主体の咳で食後に悪化する咳が特徴で、就寝前など臥床時や食後に悪化する場合もあります。F-scale問診票で8点以上であればGERDを疑い、7点以下であってものどの違和感(咽喉頭異常感)や咳払いなどがあれば咽喉頭逆流症(LPRD)による咳を疑い耳鼻科での喉頭ファイバーをおすすめします。内視鏡の検査歴があり、GERDと診断される場合はPPI(胃酸を抑える薬)による治療を行い、検査歴がない場合は、PPIによる診断的治療を行い判断します。

COPD(慢性閉塞性肺疾患)

慢性閉塞性肺疾患(COPD:chronic obstructive pulmonary disease)とは、従来、慢性気管支炎や肺気腫と呼ばれてきた病気の総称です。タバコを長期に吸入することで生じた肺の炎症疾患で、喫煙習慣を背景に中高年に発症する生活習慣病です。喫煙者の15~20%がCOPDを発症し、40歳以上の人口の8.6%、約530万人の患者が存在すると考えられています。COPDの症状としては慢性的な咳や痰、痰がらみ、喘鳴(ぜんめい:ゼイゼイ、ヒューヒュー)、呼吸困難(息切れ)があります。診断は「呼吸機能検査」で行い、治療は「気管支拡張薬」や「去痰薬」で行います。

難治性慢性咳嗽(RCC/UCC)

難治性慢性咳嗽とは

難治性慢性咳嗽とは「治療抵抗性の慢性咳嗽(RCC*)」と「原因不明の慢性咳嗽(UCC**)」を併せた疾患概念です。「治療抵抗性の慢性咳嗽」は咳嗽に関係する原因(喘息、逆流性食道炎、上気道咳症候群など)の適切な治療にも関わらず継続する咳嗽を言います。一方「原因不明の慢性咳嗽」とは十分な評価を行っているにも関わらず、咳に関連する原因が不明な咳嗽を言います。このような難治性慢性咳嗽に対し「P2X3受容体拮抗薬:リフヌア(ゲーファピキサント)」を使用することで一部の患者さんの咳嗽の改善が得られることが報告されています。

*RCC:Refractory chronic cough **UCC:Unexplained chronic cough

Irwin RS, et al. Chest 2006; 129

難治性慢性咳嗽の診断

難治性慢性咳嗽とは咳嗽に関連すると考えられる原因疾患に対し適切な治療を行っているのにも関わらず継続する咳嗽のことを言います。それでは原因疾患に対する適切な治療とは何でしょうか?当院で患者さんにお渡ししている「咳が起こる原因」についてまとめた資料を使用して解説いたします。

咳の仕組みと末梢性鎮咳薬リフヌア(ゲーファピキサント)

~臓器横断的治療を行っても治らない難治性慢性咳嗽にリフヌアが奏功する仕組み~

気管支や肺など各臓器に存在する「末梢咳受容体」という咳のセンサーに刺激が伝わると「迷走神経」という神経を介して延髄にある咳中枢に刺激が伝わり咳反射が起こります。例えば気管支と胃食道に同時に咳の原因となる刺激があるならば(例:咳喘息と胃食道逆流症の併存)、吸入薬と制酸剤による同時治療が必要となります。この様に多くの長引く咳は「気管支」「胃食道」「鼻」「のど」などのいずれかにある原因に対し同時に対処することで止めることが出来ます。しかし中にはこのような臓器横断的治療を行っても治らない咳がありこれを「難治性慢性咳嗽」といいます。この「難治性慢性咳嗽」の原因の1つに末梢咳受容体である「P2X3受容体」が関与していると考えられています。末梢性鎮咳薬である「リフヌア(ゲーファピキサント)」はP2X3受容体を阻害することで咳嗽を止める薬です。一方、咳嗽に関与するP2X3受容体ですが味覚も司っているため、ブロックすることで味覚異常が高率に起こります。そのためリフヌア(ゲーファピキサント)の代表的な副作用である味覚異常(多くは塩味がおかしくなる)については治療する前に知っておくとよいでしょう。

長引く咳の治療 まとめ

長引く咳の治療の基本は咳が起こる原因をつきとめることです。咳を引き起こす原因は複数あることもあり、患者さん毎に合わせた個別化医療が重要となります。ここまで取り上げてきた長引く咳の主な原因疾患と治療方法をまとめてみましょう。

| 咳の原因となる疾患 | 主な治療薬 |

| 咳ぜんそく・気管支ぜんそく | 吸入薬, ロイコトリエン拮抗薬 |

| アトピー咳嗽・季節性喉頭アレルギー | 抗ヒスタミン薬 |

| 胃食道逆流症(GERD) | 制酸剤(PPI), 機能性胃腸薬 |

| 上気道咳症候群(後鼻漏) |

抗生剤,点鼻薬,抗ヒスタミン薬など |

| COPD | 吸入薬, 去痰薬 |

| 肺炎 | 抗生剤, 抗ウイルス薬 |

| 難治性慢性咳嗽 | P2X3受容体拮抗薬 |

頻度は少ないが見逃してはいけない咳疾患

頻度は少ないものの見逃してはいけない疾患があります。これらの疾患を見逃さないためには「胸部レントゲン検査」が必要です。咳が2週間以上続いている場合は撮影した方がよいでしょう。胸部Xpで異常が認められた場合は、胸部CTなどの精査を行うか、高次医療機関へご紹介いたします。

- 気管支拡張症

- 好酸球性肺炎

- 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症(EGPA)

- 肺結核

- 肺非結核性抗酸菌症

- 肺真菌症

- 肺がん

- 間質性肺炎

- 肺サルコイドーシス

気管支拡張症

気道の通り道である気管支が広がってしまった状態を気管支拡張といいます。気管支拡張を起こす原因には「先天性」「小児期の肺炎」「繰り返す感染」「アレルギー性気管支肺真菌症(ABPM)」「肺非結核性抗酸菌症」「肺結核」「びまん性汎細気管支炎」「副鼻腔気管支症候群」など様々な疾患があります。症状としては「繰り返す感染」「慢性的な咳や痰」「血痰」「喀血」「呼吸機能低下(呼吸不全)」があります。原因によっては進行性に悪化することがあるため、早期に診断し対処可能な病気を治療することが大切と言えます。近年、気管支拡張症を来す病気として増加しているのは中高年の女性における「肺非結核性抗酸菌症(肺MAC症)」です。この病気を診断するにはまずは画像検査(胸部X線や胸部CT)が重要となります。気管支拡張の治療は原因となる疾患によって異なります。慢性的な咳や痰が続く場合は呼吸器内科に受診し、まずは胸部X線検査を受けていただくことをおすすめします。

参考:日本呼吸器学会「呼吸器の病気:気管支拡張症」

好酸球性肺炎

好酸球性肺炎とは、アレルギーに関与する「好酸球」によって引き起こされる肺炎です。原因が分からない「特発性」と、薬物やカビ(真菌)などのアレルギーをおこす抗原の吸入による「2次性」があります。また発症経過に応じて、数日~数週間の経過をたどる「急性好酸球性肺炎」と数週間~数か月の経過をたどる「慢性好酸球性肺炎」があります。急性好酸球性肺炎は初めて喫煙を開始して数週間以内に起こることが多く、症状は通常の肺炎と似ており「咳や痰」「胸痛」「発熱」「呼吸困難」があります。慢性好酸球性肺炎の場合は「乾いた咳(乾性咳嗽)」「息切れ」などの症状が主体です。いずれも初期にはX線で肺炎と診断され、抗生剤が奏功しないことから疑われことることも多く、必要に応じて血液検査で「好酸球が増加」していることを証明することで好酸球性肺炎を疑います。治療はステロイドの内服で行いますが慢性好酸球性肺炎ではステロイド減量に伴い再発することも多く、治療が長期化することもあります。

参考:

好酸球性多発血管炎性肉芽腫症(EGPA)

気管支喘息や鼻茸を伴う好酸球性副鼻腔炎があり、アレルギーに関与する細胞である「好酸球」が増加し、様々な臓器の中にある小さい血管に対し炎症(血管炎)を起こすことで、複数の臓器障害が起こります。初期には喘息のみ診断され治療されることが多いですが、血管炎による症状として「末梢神経障害(しびれ)」や「繰り返し持続する発熱」「腹痛」が出現することでEGPAを疑うことことになります。早期診断・早期治療することが重要であり、治療は喘息治療に加え、「ステロイド」「免疫抑制剤」「生物学的製剤(抗IL-5抗体)」による治療が行われます。EGPAは国が定める指定難病ですので、本症を疑う場合には高次医療機関での精査・加療が望ましいと考えご紹介しています。

参考:

難病情報センター「好酸球性多発血管炎性肉芽腫症」

肺結核

結核菌は人から人へ「空気感染」する病気で、非常に感染力が高い細菌です。主に肺から感染しますが、肺以外の臓器(リンパ節、腸、骨など)に発症することがあります。症状としては「咳や痰」「血痰」「体重減少」「全身倦怠感」「発熱(微熱であることが多い)」「寝汗」などが1か月以上に渡り慢性的に続くことが特徴です。結核菌が外から気道に入ってくると初感染となりますが、実際に症状が出て発症する人は1割程度と言われており、多くの方は無症状で潜伏感染(潜在性肺結核)となります。その後「加齢」「基礎疾患」「ステロイドや免疫抑制剤を内服」などが契機となり「細胞性免疫」が低下すると、潜伏していた結核菌が免疫により抑えきれなくなり発症することになります。診断は胸部X線や胸部CTなどで見られる特徴的な画像所見「Tree in bud sign(木の芽サイン)」「空洞影」を見つけること、結核を疑った場合は喀痰検査(PCR検査)や血液検査(IGRA:T-SPOT, クオンティフェロン)などを行います。治療は抗結核薬の組み合わせ(イソニアジド、リファンピシン、エタンブトール、ピラジナミド)を内服します。咳や慢性的な痰が続く場合は呼吸器内科に受診し、まずは胸部X線検査を受けていただくことをおすすめします。

参考:日本呼吸器学会「呼吸器の病気:肺結核」

非結核性抗酸菌症(NTM)

非結核性抗酸菌(NTM)は土や水などに存在する環境菌です。肺結核と違い人から人には感染しません。肺非結核性肺抗酸菌症の80%がM.avium菌(MAC菌という)といわれ、次に多いのがM.Intracellerとなります。近年、肺非結核性抗酸菌症の患者数は増加しており、年間約8,000人が発症します。主に浴室や土を扱う作業で空気中の抗酸菌を吸い込むことにより感染すると考えられています。多くは数年から10年以上かけてゆっくりと進行ししますが、初期は症状がなく、検診の胸部X線検査などで発見されることが多いです。病状が進行すると慢性的な咳、痰、血痰、全身倦怠感、微熱、寝汗、体重減少などが出ることもあります。診断は胸部X線検査、CT検査、喀痰検査(PCR検査)を行います。基本的に痰から2回以上同じ菌が出ることが診断に必要ですが、最近では抗体検査陽性を持って診断とする指針が出ています。痰が出ない場合は気管支鏡検査を行うこともあります。治療は通常、内服薬3剤(クラリスロマイシン、もしくはアジスロマイシン、 エタンブトール、リファンピシン)の3剤を組み合わせて行います。専門医療機関で行う治療ではありますが、半年以上喀痰検査で排菌が続くような難治例ではアミカシン吸入薬(アリケイス)を使用することがあります。咳や慢性的な痰が続く場合は呼吸器内科に受診し、まずは胸部X線検査を受けていただくことをおすすめします。

参考:

肺真菌症

肺真菌症は肺の中に感染を起こす真菌(カビ)による感染症の総称です。真菌の種類は様々ですが、「カンジダ」「アスペルギルス」「クリプトコッカス」などが代表的です。健康な人に深在性真菌症が起こることはまれですが、抵抗力が落ちている人で発症することがあります。症状は発熱や咳、痰、血痰、全身倦怠感、呼吸困難などの症状が現れます。肺結核や肺炎と症状が似ているため、なかなか診断がつきにくいことがあります。胸部X線検査やCT検査で異常がみられた場合、必要に応じて喀痰検査、気管支鏡検査、血液検査を行い診断します。治療は菌種によって異なる抗真菌薬を用いて行います。

参考:

肺真菌症の関連疾患

- 慢性壊死性肺アスペルギルス症(CNPA)

- アレルギー性気管支肺真菌症(ABPM)

- アレルギー性気管支肺アスペルギルス症(ABPA)

- 肺アスペルギローマ

肺がん

肺がんは、気管・気管支・肺胞に発生する悪性腫瘍です。年間約8万人が肺がんになり7万人が死亡するといわれており、これはがんの中で最も死亡数が多い病気となります。5年生存率も20%強と不良です。肺がんの原因の70%はタバコですが、その他に受動喫煙、環境、食生活、放射線、薬品が挙げられます。肺がんには大きく分けて「非小細胞性肺がん」と「小細胞性肺がん」があり、進行が遅いものから早いものまで様々です。症状ですが、初期には出ないことが多いため、検診のX線検査や偶然CTで発見されることが多いと考えられます。進行すると、咳、痰、血痰、全身倦怠感、体重減少、胸痛などが出現します。胸部X線検査で肺がんを疑う影が見つかった場合は、高次医療機関へ紹介したり、胸部CTを撮影するなど、速やかに検査を行うことが大切です。喫煙歴がある方で慢性的に咳や痰が続いたり血痰が出た場合は、呼吸器内科を受診し胸部X線検査を受けましょう。

参考:

間質性肺炎

間質性肺炎は、肺の間質(血管やリンパ管がある肺胞と肺胞の隙間)に炎症が起こる病気を言います。原因が特定できない「特発性」が最も多く、「職業性」「膠原病」「薬剤性」「放射線」「環境性」など原因が明らかなものもあります。頻度が高い特発性間質性肺炎は、予後が不良な「特発性肺線維症(IPF)」とそれ以外8疾患があり、治療方針が大きく異なります。健診などで胸部X線で異常を指摘されたり、人間ドックなどでの胸部CTで偶然発見されることがあります。胸部聴診では背中で捻髪音(パリパリとした乾いた肺雑音)やばち指を認めることも早期診断に役立ちます。

- 健診で胸部X線異常を契機として見つかることが多い

- 進行すると咳や息切れを起こす

- 原因不明の間質性肺炎を「特発性間質性肺炎」という

- 「特発性間質性肺炎」の中でも「特発性肺線維症」は頻度が高く予後が悪い

器質化肺炎(OP)

器質化肺炎は間質性肺炎の1つです。「器質化」とは肺や気管支に入り込んだ異物が、周囲の組織と結合して肉芽組織の塊(フィブリンという線維性のタンパク質)が形成されることを言います。原因としては薬剤、膠原病、血管炎、放射線、悪性腫瘍、感染症などがありますが、原因が明らかではないものを「特発性器質化肺炎」と呼びます。咳や息切れがみられる他、発熱や全身倦怠感などの感冒症状が出現することもあります。診断は胸部X線や胸部CTで行い、画像上の特徴として「非区域性の浸潤影(解剖学的な肺葉を超えて影が出現すること)」が時間とともに遊走する(場所が変わる)ことが挙げられます。外来では咳とともに胸部X線で陰影を認めることから、当初は「細菌性肺炎」として抗生剤による治療を開始されるも改善せず、という経過で見つかることが多いです。器質化肺炎は自然に改善することも多く、軽症の場合は慎重に経過観察を行いますが、咳や息切れがなどの症状が悪化したり、影が拡大するなどの変化がみられれば治療の対象となります。治療はステロイド薬を経口投与していきますが、悪化した場合には、ステロイドパルス療法(短期間で大量のステロイドを点滴する)を行うことがあります。

特発性肺線維症(IPF)

特発性肺線維症(IPF)は特発性間質性肺炎の中で最も頻度が高く予後が不良な疾患です。特発性肺線維症の発症早期は自覚症状がほぼなく「乾いた咳(乾性咳嗽)」「息切れ」が唯一の症状です。線維化(肺が硬くなること)により肺活量が低下する病気であり、進行性に肺活量が低下する場合は「抗線維化薬(ピルフェニドン、ニンデタニブ)」による治療を行うことで進行を遅らせることが出来ます。特発性肺線維症は専門的な診断・治療を必要とする疾患ですので疑う場合は専門医療機関へご紹介しています。

参考:

肺サルコイドーシス

類上皮細胞やリンパ球などの集合でできた「肉芽腫という結節が、リンパ節、目、肺、心臓、皮膚などの、全身のさまざまな臓器にできてくる病気です。発症率は人口10万人対1.7人、年齢別では、男女ともに20歳代と50歳代以降に2峰性に多く、とくに男性は若年者、女性は高齢者に多くみられるとされています。肺サルコイドーシスの自覚症状はほとんどなく、自然治癒するケースも多々見られます。そのため眼科でぶどう膜炎を認め、サルコイドーシスの可能性を指摘され呼吸器内科へ紹介されるケースが多いと考えられます。肺サルコイドーシス自体は治療を要するケースは多くはありませんが、必要な場合はステロイドや免疫抑制剤などで行います。サルコイドーシスは国が定める指定難病の1つであり、特に目や心臓にも病気が起こることもありますので、高次医療で管理を行うことが望ましいと考えます。

参考: